3 m

Type of resources

Available actions

Provided by

Years

Formats

Update frequencies

status

Resolution

-

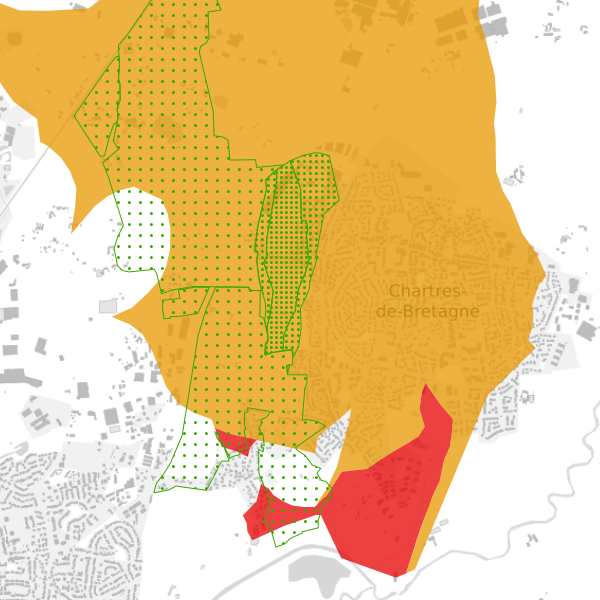

Cette couche représente les Espaces d'intérêt paysager ou écologique du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi). Dans les secteurs d’intérêt paysager spécifique, le RLPi comporte des dispositions locales qui se substituent aux dispositions applicables dans les zones dans lesquelles se situent ces secteurs d’intérêt paysager. Ils correspondent aux zones naturelles, aux espaces boisés classés et aux espaces d’intérêt paysager et écologique délimités en agglomération par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Ces lieux sont cartographiés à titre d’information en annexe du RLPi. Ces secteurs sont définis et précisés dans le règlement littéral et les pièces graphiques du RLPi dont les informations suivantes sont extraites. Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire métropolitain, y compris les espaces hors agglomération, s’agissant des restrictions locales applicables aux enseignes.

-

Les règles graphiques présentées dans les plans de zonage (plans de zonages et plans de synthèse du zonage simplifié) figurent dans cette métadonnée. D'autres dispositions spécifiques apparaissent sur les plans de détail, les plans masse et les plans d'épannelage (cf. plans des dispositions spécifiques du réglement). Ces règles graphiques, identifiées sous forme de lignes, points et/ou polygones, sont identifiées au titre du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) de Rennes Métropole. Elles sont précisées dans le règlement littéral du PLUi. Les règles graphiques des plans de zonage sont organisées selon 4 ensembles de dispositions règlementaires. - Au titre des règles relatives à l'ordonnancement, la construction et la mixité fonctionnelle : le zonage (limite et nom de zonage) ; les espaces inconstructibles ; les périmètres de démolition avant construction ; les implantations imposées, les marges de recul (les marges de recul, les marges de recul résultant de l'art. L.111-6, les marges de recul résultant de l'art. L.111-8) ; les règles architecturales particulières ; les périmètres concernés par un guide de recommandation ; les axes de flux ; les centralités ; les linéaires commerciaux simples et les linéaires commerciaux renforcés. - Au titre des règles relatives aux espaces verts, à l'environnement et à l'énergie : les espaces boisés classés ; les espaces d'intérêt paysager ou écologique ; les terrains cultivés à protéger ; les plantations ou espaces libres paysagers à réaliser ; les sites naturels de compensation ; les zones humides (celles du ZAGE Vilaine hors bassin de la Seiche et celles du SAGE Rance Fémur et du bassin versant de la Seiche) ; les secteurs de performance énergétique renforcée (de type 1, 2, 3 ou 4). - Au titre des règles relatives au patrimoine : les monuments historiques du règlement graphique ; le patrimoine bâti d'intérêt local (1, 2 ou 3 étoiles) ; les ensembles urbains patrimoniaux (séquences urbaines et les compositions urbaines ou architecturales). - Au titre des règles relatives aux secteurs de risques et de nuisances : les périmètres d'application des plans de prévention des risques d'inondation (PPRI) ; les zones inondables (hors PPRI) ; les secteurs de risque PGRi (Plan de Gestion du Risque inondation) ; les secteurs de risques et de nuisances technologiques (dont les secteurs de niveau 1, 2 ou 3). Au titre des règles liées aux équipements, réseaux et servitudes, les règles graphiques sont : les emplacements réservés ; les servitudes de localisation pour voies, ouvrages publiques, installations d'intérêt général ou espaces verts ; les principes de localisation de voies de circulation et autres ouvrages ; et d'autres règles (secteurs de constructibilité limitée, axes du métro et secteurs de nécessité de service public, emplacements réservés pour programme de logements, servitudes d'établissement pénitentiaire). Ce jeu de données étant une agrégation d'un ensemble relativement large de données du PLUi, il est plus que conseillé d'utiliser le service en cache (WMTS).

-

Cette couche représente les Espaces boisés classés du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi). Dans les secteurs d’intérêt paysager spécifique, le RLPi comporte des dispositions locales qui se substituent aux dispositions applicables dans les zones dans lesquelles se situent ces secteurs d’intérêt paysager. Ils correspondent aux zones naturelles, aux espaces boisés classés et aux espaces d’intérêt paysager et écologique délimités en agglomération par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Ces lieux sont cartographiés à titre d’information en annexe du RLPi. Ces secteurs sont définis et précisés dans le règlement littéral et les pièces graphiques du RLPi dont les informations suivantes sont extraites. Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire métropolitain, y compris les espaces hors agglomération, s’agissant des restrictions locales applicables aux enseignes.

-

Cette couche représente l'emprise des cimetières sur le territoire des Rennes Métropole. Ces périmètres d'emprise des cimetières sont issus du recensement des informations des PLU/POS de chaque commune de la métropole, des données du cadastre DGFiP et d'un inventaire terrain du Service Planification et Études Urbaines de Rennes Métropole. Ces emprises tiennent compte des projets d'extension réalisées, minorées de l'emprise des parkings et des surfaces non utilisées (délimité par des haies par exemple). Cette couche contient des données archivées. Elles sont identifiables via le champ nommé "archive" renseigné par "vrai".

-

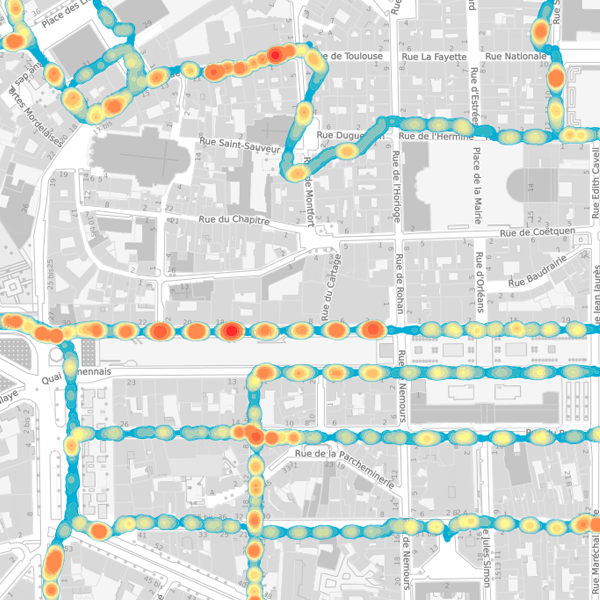

Cette carte représente les niveaux lumineux (en lux) captés dans certaines rues des communes de Rennes Métropole à une date donnée. Il s'agit de la restitution cartographique d'un diagnostic de l'ambiance lumineuse. Il existe plusieurs millésimes accessibles dans cette couche. Description des champs : plage_lux = plage de l'intensité lumineuse captée ; date_capta = date de la captation.

-

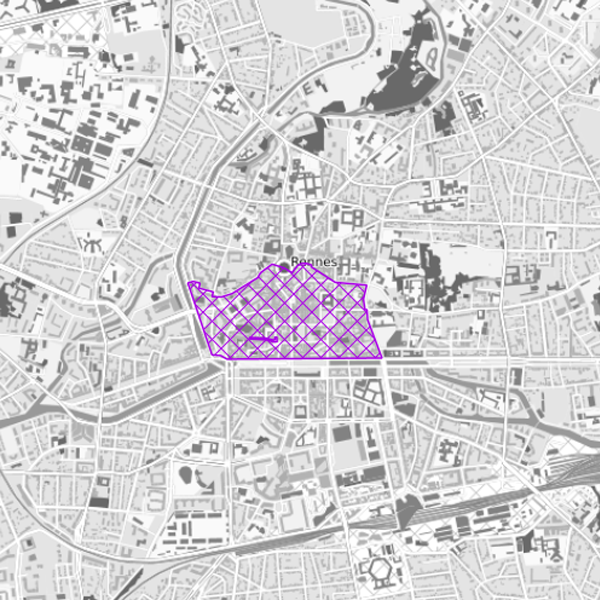

Cette couche représente les sites patrimoniaux remarquables et sites inscrits du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi). Dans les secteurs d’intérêt patrimonial spécifique, le Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) comporte des dispositions locales qui se substituent aux dispositions applicables dans les zones dans lesquelles se situent ces secteurs d’intérêt patrimonial. Ces secteurs correspondent à l’ensemble des lieux d’interdiction légale de la publicité en agglomération mentionnés au paragraphe I de l’article L. 581-8 du code de l’environnement (ces lieux sont cartographiés à titre d’information en annexe du RLP intercommunal). Ces secteurs sont définis et précisés dans le règlement littéral et les pièces graphiques du RLPi dont les informations suivantes sont extraites. Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire métropolitain, y compris les espaces hors agglomération, s’agissant des restrictions locales applicables aux enseignes. Ces secteurs comportent deux sous-secteurs où s’appliquent des dérogations différentes aux interdictions légales de publicité : - (1) les sites patrimoniaux remarquables et les sites inscrits ; - (2) les autres lieux d’interdiction légale de la publicité en agglomération mentionnés au paragraphe I de l’article L. 581-8 du code de l’environnement.

-

Cette couche de données représente les emprises de pans de toits dont l'ensoleillement est supérieur à 1 000 kWh/m2/an. Il s'agit d'un calcul réalisé à partir d'une couche de données raster d'irradiance elle-même dérivée du Modèle Numérique de Surface 2021. Ses attributs sont les suivants : - buildingid : Identifiant du bâtiment - surface_id : Identifiant du pan de toit - rang_1 : % de la surface du pan de toit ayant une irradiance inférieure à 800 kWh/m2/an - rang_2 : % de la surface du pan de toit ayant une irradiance comprise entre 800 kWh/m2/an et 1 000 kWh/m2/an - rang_3 : % de la surface du pan de toit ayant une irradiance comprise entre 1 000 kWh/m2/an et 1 150 kWh/m2/an - rang_4 : % de la surface du pan de toit ayant une irradiance supérieure à 1 150 kWh/m2/an - azimuth : orientation du pan de toit en degrés - slope : inclinaison du pan de toit en degrés - pan_area : surface réelle du pan de toit (3D) - all_area : surface totale réelle de la toiture du bâtiment (3D) - anamorphos : ratio en % surface 2D/surface 3D du pan de toit

-

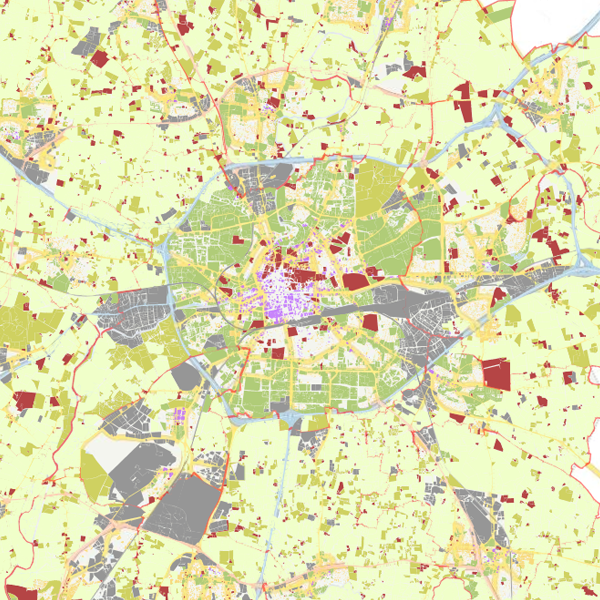

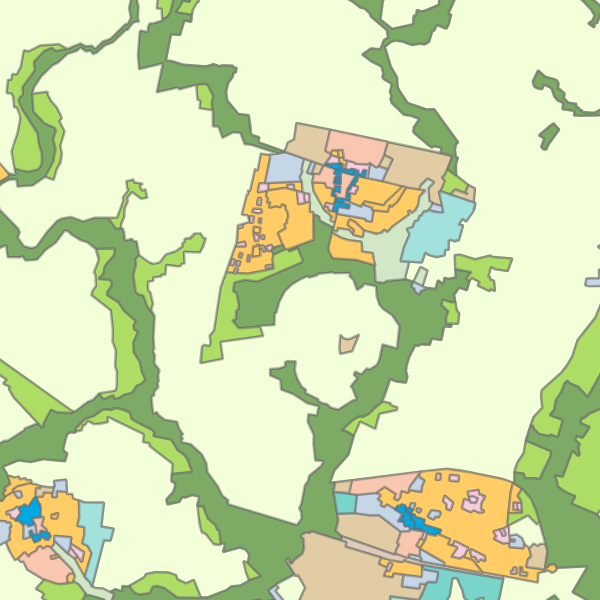

Cette couche d'informations parcellaires sur la morphologie urbaine du territoire de Rennes Métropole présente les formes et les caractéristiques d’une ville (la voirie, le découpage parcellaire, les usages) et les phénomènes qui en sont à l’origine (la topographie, l’histoire, les règles d’urbanisme…) recensées en 2016. Il s'agit d'un diagnostic morphologique est fondé sur l'analyse des formes urbaines et des espaces libres participant au ressenti de l'ambiance urbaine d'un quartier. Ce zonage caractérise les ambiances urbaines du territoire et alimente le récit du développement de l'urbanisation. Il permet de comprendre les différentes phases d'évolution du territoire présenté dans le rapport de présentation (tome 3) du PLUi de Rennes Métropole. Ces zonages ont servi de support pour l’élaboration du zonage du règlement graphique des 43 communes du PLUi élaboré dès 2016 et approuvé le 19/12/2019. Cette donnée identifie six types d'ambiances urbaines déterminées sur l’ensemble des 43 communes de Rennes Métropole : (1) les centres-bourgs, centres villes et places ; (2) les maisons et jardins ; (3) les immeubles et abords ; (4) les parcs d'activités ; (5) la campagne : (6) les ensembles historiques et paysagers. (1) les centres-bourgs, centres villes et places : Noyau urbain originel formé de bâtiments organisés souvent autour d'un espace public structurant (église, croisement de voies anciennes, place,…). L'ambiance urbaine de centre-ville /centre bourg intègre les tissus historiques et les nouveaux tissus issus d'opérations plus ou moins récentes. Il peut comporter des opérations ou programmes de renouvellement urbain. Les équipements principaux, écoles, mairie, médiathèque participent au rôle du centre-ville/ centre-bourg en proposant des services aux habitants. Les commerces participent également au dynamisme des centre-ville/centre-bourg. Les constructions dont certaines à caractère patrimonial bordant certaines voies anciennes partant du centre ou des hameaux historiques rattrapés par l'urbanisation prennent part l'identité du centre bourg/centre-ville. (2) les maisons et jardins : Division foncière en lots avec construction de formes urbaines pavillonnaires. Il s'agit d'une ambiance résidentielle très représentée dans les communes. Le pavillonnaire propose un modèle d'habitat simple de un à deux étages pour la plupart, avec la présence d'un jardin. Les lots sont juxtaposés les uns aux autres avec un plan de composition homogène ou non. Il s'agit donc d'opération d'ensemble de plusieurs lots. Par ailleurs, des divisions de terrains ont permis de construire des maisons individuelles spontanées. Les implantations par rapport aux voies sont variées avec un recul et une mitoyenneté plus ou moins importants. 3) les immeubles et abords : Parcelles de grandes tailles sur lesquelles sont implantés un ou plusieurs immeubles de formes et hauteurs variables. Cette famille qualifie les différents collectifs présents dans les quartiers des communes (copropriétés, grands ensembles, collectifs sur rue avec activités au rez-de-chaussée, collectifs dans des opérations d'aménagement récentes…). Ceux-ci peuvent être implantés dans un espace libre (vert ou minéral) parfois selon un plan de composition interne à la parcelle. Cette famille recouvre aussi des collectifs ordonnancés sur rue sous forme d'îlots très constitués. Les équipements sportifs, culturels dans les quartiers sont repérés aussi dans cette famille au vu de leur implantation sur de grands terrains ouverts (sur le quartier) plus ou moins végétal ou minéral. (4) les parcs d'activités : Cette famille fait référence à des espaces spécifiques construits depuis les années 1960 pour des activités commerciales, industrielles, artisanales, de services et tertiaires incluant donc des formes urbaines diverses. Ces tissus occupent des sites stratégiques et sont par leur fonction séparés des autres tissus urbains résidentiels. Ils sont structurés par un maillage traditionnel de voies et occupe une grande superficie de terrain se situant à proximité des grandes infrastructures du territoire. Ce sont souvent des grandes parcelles avec une occupation plus ou moins importante par les constructions, fortement imperméabilisées avec peu de végétation. (5) la campagne : La partie rurale est très représentée dans les communes. Elle participe à la diversité paysagère des communes et à leurs identités. En dehors du paysage bocagers, de champs de culture céréalières ou maraichères, d'espaces humides…, la famille "campagne" se constitue de hameaux historiques avec leurs abords construits le long de voies rurales, de constructions individuelles diverses (isolées ou groupées) issues de divisions d'anciennes parcelles agricoles et de fermes, de hangars liés à une exploitation agricole. Certaines constructions anciennes de type manoirs, châteaux avec leurs domaines participent également à la diversité du paysage de cette "campagne". (6) les ensembles historiques et paysagers : Il s'agit de domaine possédant un caractère historique du bâti et des qualités paysagères. Notion de composition d'ensemble "bâti + végétal". Les cimetières, les châteaux, les manoirs et hôtels particuliers avec domaine, les anciennes écoles, … sont concernés. Cette famille identifie aussi les domaines "enclos" tels que les casernes, les anciens couvents. Les ensembles urbains homogènes comme les "cités-jardins" de Gaston Bardet feront partis de cette famille d'ambiance "domaine".

-

Ces secteurs recensent les zones relatives aux mouvements de terrain (plan thématique). Ces prescriptions réglementaires s'appliquent zones concernées par le retrait/gonflement des sols argileux (aléas forts et/ou moyen). Elles concernent aussi les zones concernées par tout effondrement lié aux carrières souterraines (aléas fort, aléas moyen). Elles s'appliquent aussi aux zones concernées par tout affaissement et tassement des sols (en zones inconstructibles strictes, et en zones d'inconstructibilité par défaut - étude géotechnique nécessaire pouvant lever l'inconstructibilité - ). Les règles qui s'appliquent aux parcelles sur ces secteurs sont indiquées dans le règlement graphique (cf. plans thématiques des zones de vigilance Air/Bruit - Ligne HT/THT) et précisées dans le règlement littéral du PLUi.

-

Cette couche de données du zonage réglementaire du PLUi est une agrégation du zonage conçue pour les visualiser de façon simplifiée, et en couleur. Les règles sont indiquées dans le règlement graphique et précisées dans le règlement littéral du PLUi. La sémiologie graphique utilisée pour la représentation du zonage simplifié est spécifique au territoire de Rennes Métropole (elle ne reprend pas volontairement la sémiologie proposée par le CNIG).

Catalogue public Rennes Métropole

Catalogue public Rennes Métropole